KNOWLEDGE CONTENTS

ナレッジコンテンツ

「健康経営」とは、企業が従業員の健康管理を経営課題と捉え、企業経営と従業員の生活の双方にメリットを生じさせるよう、積極的に健康管理の方法などを改善する取り組みです。従業員の健康状態が悪化すると企業の業績に影響することから、健康経営の実施は「単なるコスト」ではなく、「会社を成長させる投資である」という考え方が広がってきたことは、以前の記事でお伝えしました。

今回は、そこから一歩進めて、具体的に「健康経営」を進めるためのノウハウについてご紹介します。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営のメリット

まず前回の記事では、健康経営は「会社を成長させる投資である」ということをお伝えしました。その投資により、企業や従業員にどのようなメリットが生じるのかを、おさらいしましょう。

【企業のメリット】

・生産性向上

・企業イメージの向上

・人材不足の解消 など

【従業員のメリット】

・健康状態の維持

・ストレス軽減

・パフォーマンスの向上 など

企業や従業員に対しては、上記のようなメリットがあります。

さらに、多くの企業が健康経営に取り組むことで、社会全体として国民医療費が削減され、健康で長く働ける社会が構築されるようになります。

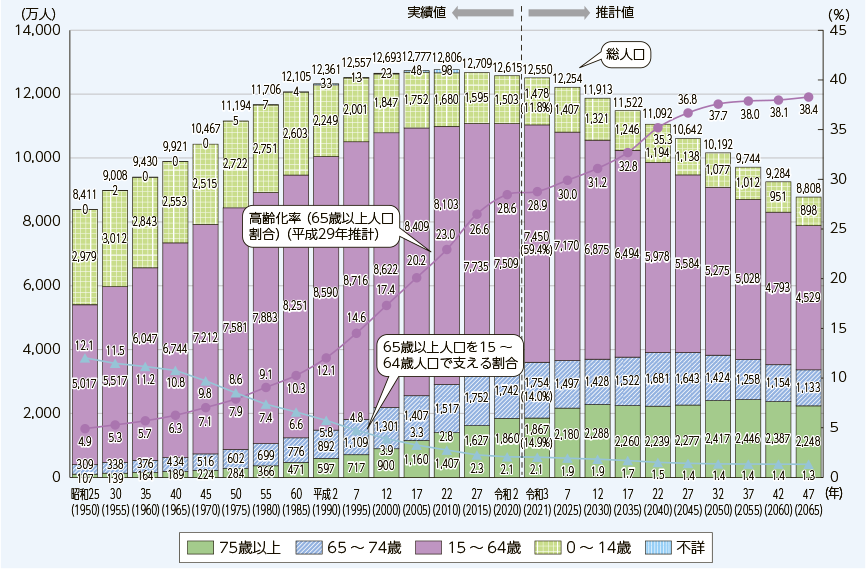

生産年齢人口(15~64歳の働ける世代の人口)は減少が続き、2065年には2018年時点と比較して3,000万人も生産年齢人口が減少すると内閣府が試算しています。

今後さらに労働力確保が難しくなるにあたり、従業員の健康を確保し、病気による業務からの離脱を防ぐことは、経営的にも重要な取り組みのひとつになると考えられています。

健康経営のフレームワーク

では、どのように健康経営を進めていけばいいのでしょうか。

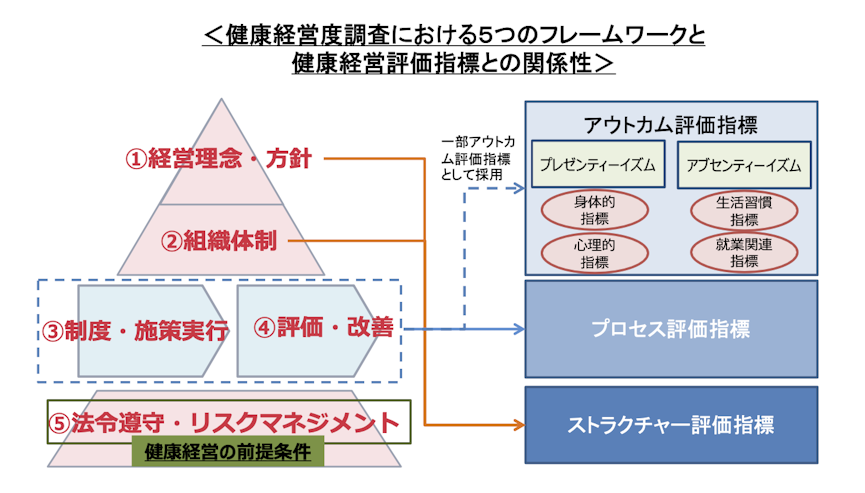

経済産業省発表の『企業の「健康経営」ガイドブック』では、5つのフレームワークが示されています。

【5つのフレームワーク】

フレームワークは、法令順守・リスクマネジメントをベースに、経営基盤から現場の施策までの各段階が連携することが重要であると示されています。

まずは「経営理念・方針」が発信され、その理念・方針に沿った「組織体系」が構築されます。続いて、現場従業員が働く上での「制度・施策」が実行され、その制度を「評価し、改善する」PDCAサイクルを回していきます。その「制度・施策」は、「法令順守・リスクマネジメント」の上に成り立っている必要があります。

「法令順守・リスクマネジメント」では、会社が実践すべきこととして、下記3点があげられます。

・適切な労働時間管理

・定期健康診断の実施

・50人以上の職場におけるストレスチェックの実施

また健康保険組合などをはじめとする保険者が行うべきこととして、「特定健康診査・特定保健指導」の実施があげられます。

【健康経営評価指標】

このようなフレームワークに従って実行されてきた取り組みを、「健康経営評価指標」で評価していきます。

「経営理念・方針」と「組織体系」に対する評価は、「ストラクチャー指標」と呼ばれます。

従業員の健康保持・増進の目的や健康保持・増進の理念・方針が明文化されているか、また産業医・保健師・看護師・管理栄養士等の人員体制が整備されているか、統括組織構成員への教育・研修が実施されているかなどが評価されます。

次に「プロセス評価指標」は、従業員の健康についての状況・課題が把握されているか、その課題への対応・施策が実施されているか、さらに生活習慣病などの高リスク者などに対する疾病予防・重症化予防を促す取り組みが実施されているかといった、就業環境に関する制度・施策状況を評価します。

最後に「アウトカム評価指標」は、WHOが提唱する「プレゼンティーイズム(働いてはいるが、病気などにより生産性が低下している状態)」と、「アブセンティーイズム(病気などによる休業で生産性がゼロの状態)」の改善で評価されます。

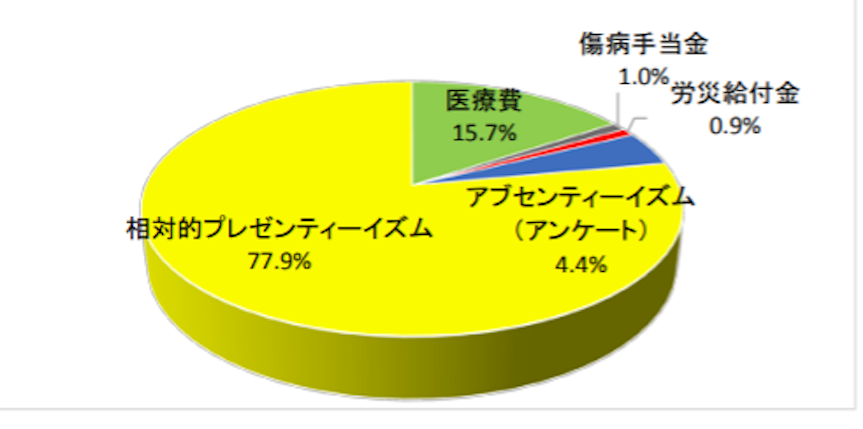

経済産業省『企業の「健康経営」ガイドブック』には、健康経営を実践するうえで企業の損害になっている要因を調査した結果が記載されています。全損失(健康関連の総コスト)のうち、「プレゼンティーイズム(働いてはいるが、病気などにより生産性が低下している状態)」が77.9%をしめており、「アブセンティーイズム(病気などによる休業で生産性がゼロの状態)」の4.4%を大きく上回っていることが示されています。

健康関連総コストの内訳

病気などによる休業よりも、病気に罹患していたとしても出社できている状態のほうが、損失は少ないと考えがちですが、圧倒的に「病気などにより生産性が低下」しているより損失は大きいのです。従業員に健康で、生産性高く働いてもらうための健康経営の重要性が見えてくる調査結果です。

健康経営を進める4つのステップ

それでは、上記フレームワークにもとづいて、健康経営をどのように進めていくかを解説します。

健康経営は、下記の4ステップが基本となります。

【ステップ1:健康経営の明文化】

健康経営の明文化とは、経営者が「健康経営を経営課題の一つに位置付ける」と発信することです。社長や経営幹部が主導して方針を決定し、コーポレートサイトやCSR報告書などを通じて、社外・社内の双方に発信するのが一般的な手法です。

【ステップ2:運用体制の整備】

次に、健康運営を管轄する部署や担当者を決めます。健康経営担当者は、人事部や既存の安全衛生委員会の中で担当される場合もあります。体制の中に産業医や保健師を配置し、担当職員への研修を実施すると、取り組みの効果が高められます。

【ステップ3:自社の健康課題の把握】

体制が整備されたら、まず自社の「健康課題」の把握をしましょう。

健康診断の受診率やメタボリックシンドローム診断者数、さらにストレスチェックの結果や有給消化率など、自社で保有するデータを確認します。データから浮き彫りになる課題は可視化しやすいため、手を付けるべきポイントが見極められます。また、社内アンケートを実施するなどして、従業員が健康に対してどのような意識を持っているのかを認識すると、その後のアプローチ手法の参考となるでしょう。

【ステップ4:制度策定と施策の実施】

課題が明らかになったら、解決のための具体的制度や施策を策定します。

制度の策定と施策の実施は、企業だけでなく産業保健スタッフ、健康保険組合、労働組合、従業員などが協力して進めていくといいでしょう。

ステップ3で確認した、各種データや社内アンケート調査の結果を活用して、自社の「健康課題」を定義し、その課題を解決するための施策を検討します。

メンタルヘルス不調者の減少、歩数計を用いた月間の歩行距離の目標設定、血圧計や体組成計によるバイタルデータを活用した数値目標の設定など、課題解決に向けた施策を検討します。

施策が決まったら社内周知して、取り組みを促進させましょう。

部署ごとの対抗戦で、目標数値を競うなどの対応で、取り組みを促進する企業も多いので、参考にするといいでしょう。

施策の議論に関しては、アイディアが出ずに苦戦する場合があります。

具体的な施策や目標設定に関しては、経済産業省が発表している「健康経営優良法人取り組み事例集」が参考になります。他社の取り組みも参考にしながら、施策を検討してください。

上記4ステップで施策を実行したら、その実施状況・効果を評価してください。

施策開始後すぐに目標達成することは難しいと思います。そのため、中長期計画で期間をいくつかのステップに分けて、各ステップでの目標とその時点での状況で評価してみてはいかがでしょうか。

まずは、施策への取り組み度合いが第一ステップ。

各種施策への参加率を評価してみてください。

参加率がある程度達成できたら、従業員の「意識変容」の状況などを見ていきましょう。施策に対しての取り組みの姿勢、食生活の変化、運動量の増加など、健康に対する意識がどのように変化しているかを、施策への参加状況だけでなく社内アンケートなども併用して確認していきます。それが第二ステップです。

従業員の「健康意識」の向上が見えてきたら、成果を見るのが最終ステップです。

たとえば歩数計をつけての目標歩数を示した施策であれば、その目標歩数の進捗率などで評価します。「最終的な目標数値」を達成できているかを確認し、達成できていない場合には、対策を検討し、PDCAを回していってください。

以上が、健康経営を進めていくための手順です。

担当部署に任せきりにすると、負担が大きくなります。経営者も率先して推進し、社内全体で「健康経営」への参加意識を醸成できるよう社内周知も行ってください。

「健康経営」コンサルティング

これまで、「健康経営優良法人認定」を受けるための手法について紹介してきました。

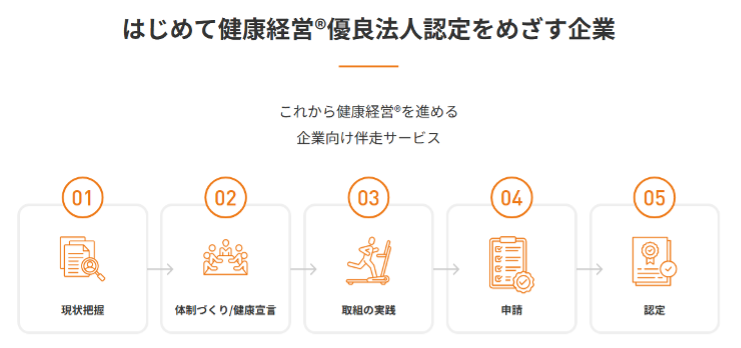

当社では、はじめて「健康経営優良法人認定」をめざす企業さまから、自社の健康課題を特定し、本質的な健康経営を推進したい企業さままで課題や目標に応じた、持続可能な「健康経営」を実現するためのコンサルティングを行っています。

はじめて「健康経営優良法人認定」をめざす企業さまには、認定に向けての「現状把握」からはじまり、施策の実施に向けた「体制づくり・健康宣言」から各種施策の検討などのサポートを実施します。

決定した施策に関しては、取り組みの実践と共に効果検証などのフォローも行いながら、実際の認定に向けた申請までしっかりとサポートさせていただきます。

また自社の健康課題を特定し、本質的な健康経営を推進したい企業さまには、「健康経営度調査票・フィードバックシートを元にした現状分析」からはじまり、課題を明確にするための専門的なコンサルティングを実施します。NTTグループ内外での知見を元に、単なる認定順位向上ではない本質的な健康経営を支援します。

当社のコンサルティングには、「経験豊富なコンサルタント」によるフォローと、「NTTグループのヘルスケア・メディカルに関するリーディング企業としてサービス提供」という2つの特徴があります。

【特徴1:経験豊富なコンサルタント】

NTTグループ内外で培った企業規模やフェーズ、課題感に合わせた本質的な健康経営コンサルティングが可能です。

【特徴2:NTTグループのヘルスケア・メディカルに関するリーディング企業としてサービスを提供】

NTTグループのヘルスケア分野のサービスを組み合わせることで、トータルなソリューションの提供が可能です。また、当社では遺伝子検査サービス「Genovision Dock®」を提供しており、遺伝子検査結果を活用した健康課題の特定・方針策定までをサポートします。

ぜひご活用いただければ幸いです。

「健康経営®コンサルティング」の詳細は、こちらをご覧ください。

【参考資料】

経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

書籍:「職場の健康が見える 産業保健の基礎と健康経営」/医療情報科学研究所編集・メディックメディア発行

https://kenkokeiei.mynavi.jp/step/20230131-3

https://kiwi-go.jp/column/health-management-procedures/

https://jinjibu.jp/article/detl/moyamoya/2596/

https://aircourse.com/jinsapo/health_management_initiatives.html

KEYWORDS