KNOWLEDGE CONTENTS

ナレッジコンテンツ

目次

近年、我が国における「健康経営」への注目は、ますます広がっています。

前回は、「健康経営を進める4つのステップ」という記事で、「健康経営の進め方」についてお伝えしました。

そんな「健康経営」の取り組みの中でも、注目されているのが「健康経営優良法人認定制度」です。

本記事では、「健康経営優良法人」とは何か、取得メリットや、取得に向けての取り組み方などについて解説します。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

「健康経営優良法人」とは

「健康経営優良法人」は、積極的な健康活動に取り組んでいる企業(法人)に対して、経済産業省が毎年行っている認定制度です。

「健康経営」の認知が進むにつれて、「健康経営」に取り組んでいる企業の価値も評価されるようになりました。そのため「健康経営」を管轄する経済産業省では、健康経営に取り組む法人を「見える化」するために、「健康経営優良法人」の認定を開始したのです。

経済産業省では「健康経営優良法人」の認定を通じて、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

そのため認定企業に対する、様々なメリットが存在しています。

どのようなメリットがあるかは、後述しますので最後までご覧ください。

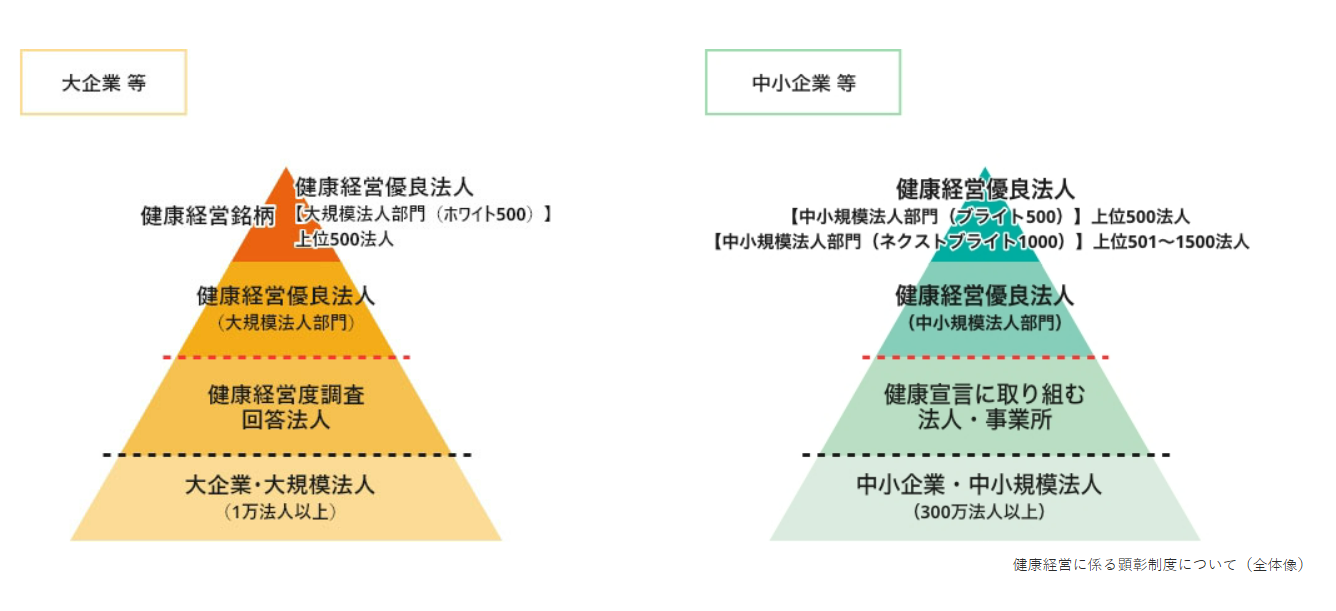

「健康経営優良法人」の部門と上位層の冠

「健康経営優良法人」は、大企業などを対象とした「大規模法人部門」と、中小企業などを対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門に分かれます。

大規模になるのか中小規模になるのかの企業規模に関しては、業種ごとに「常時使用する従業員(常勤のパートやアルバイトを含む)」の人数から決められています。たとえば「大規模法人部門」における業種ごとの「常時使用する従業員数」は、以下のようになります。

【大規模法人部門における業種ごとの常時使用する従業員数】

・製造業その他:301 人以上

・卸売業:101人以上

・小売業:51人以上

・サービス業:101人以上

また「中小規模法人部門」は、以下のようになります。

【中小規模法人部門における業種ごとの常時使用する従業員数】

・製造業その他:1人以上 300人以下

・卸売業:1人以上 100人以下

・小売業:1人以上 50人以下

・サービス業:1人以上 100人以下

業種分類に関しては、総務省の「日本標準産業分類」が適用されます。

そして、「健康経営優良法人」の中でも、上位層に対しては特別な冠がつけられます。

「大規模法人部門」の上位500社は「ホワイト500」という冠で認定され、「中小規模法人部門」の上位500社が「ブライト500」、上位501~1500社が「ネクストブライト1000」という冠での認定となります。

「健康経営優良法人」の部門と上位層の冠

「健康経営優良法人」に提供されるロゴ

認定されると、認定部門ごとのロゴが提供されるため、上位認定企業は名刺などにそのロゴを記載することで、「健康経営企業」の中でも特に優れた取り組みをしている企業であることが伝わります。そのため、この上位の冠を目指して認定を受ける企業も増えてきているのです。

認定によるメリット

認定を受けると経済産業省から、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として評価され、同省のホームページにも認定企業として掲載されるようになります。

では、「健康経営優良法人」として認定を受けると、どのようなメリットがあるのでしょうか。大きく4つのメリットが挙げられます。

1.企業イメージが向上する

「健康経営優良法人」認定企業は、経済産業省のホームページに社名が掲載されます。そして、認定の証として付与される「健康経営優良法人」のロゴマークを、既定の範囲内で広報活動に利用できます。そのため様々な場面で、顧客や取引先や株主などのステークホルダーに伝えられるようになります。非上場企業が将来的に株式の公開を検討している場合は、「健康経営優良法人」であることが投資家から評価される可能性が高まることも考えられます。

2.人材確保に有利になる

近年は少子高齢化による労働人口の減少の影響もあり、求職者に有意な採用環境が続いています。特に新卒採用においては、学生からの評価が重要となります。「健康経営優良法人」認定を受けていれば、従業員の健康に配慮している「ホワイト企業」というイメージを醸成できるため、採用活動でもメリットとなります。

3.金融機関や自治体などのインセンティブが受けられる

また「健康経営優良法人」や健康経営に取り組む企業に向けては、金融機関などが融資や減免措置、さらに金利優遇措置といったインセンティブを設けています。さらに、自治体での入札や補助金において加点対象となる地域もあります。

「健康経営優良法人」認定を有することにより、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な経営(ESG)に対する姿勢が評価されます。

近年、公共事業や自治体主催の入札そして補助金の審査においては、企業の社会的責任や持続可能性が重視される傾向が強まっているため、「健康経営優良法人」認定企業は、評価ポイントが上がるというメリットもあるのです。

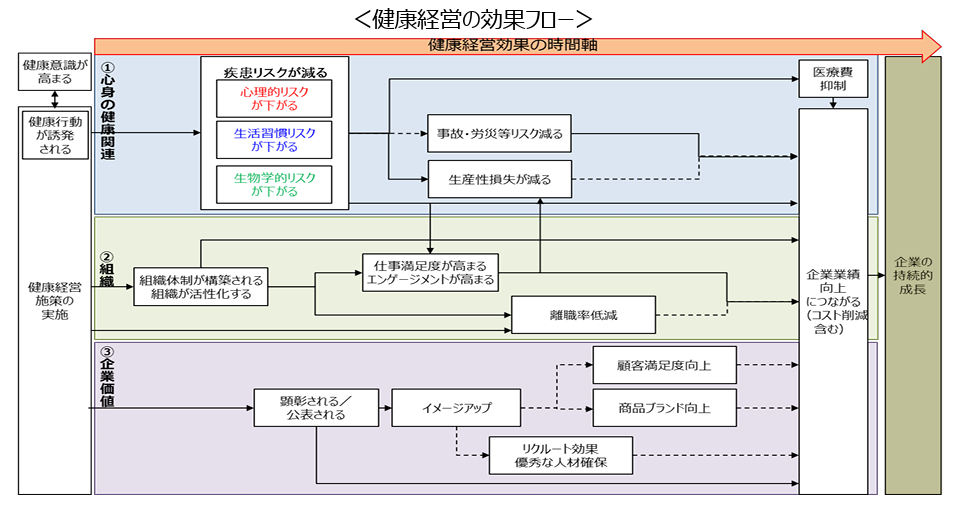

4.生産性を向上し、職場環境を整えることができる

「健康経営優良法人」認定を受けるためには、社内で健康の保持・増進施策の実施が必要となります。そうした取り組みで従業員の健康保持・増進が実現できれば、従業員一人ひとりのパフォーマンスが向上し、生産性が向上します。そして職場環境が整備されると、ストレスや過重労働が軽減され、従業員のメンタルヘルスの向上にもつながってきます。

そのような環境変化・生産性の向上は、「健康で働きやすい職場」と評価され、従業員の長期定着にも貢献でき、優秀な人材の採用にもつながると考えられています。そのため結果的に、業績の向上につながると考えられているのです。

健康経営優良法人の認定基準

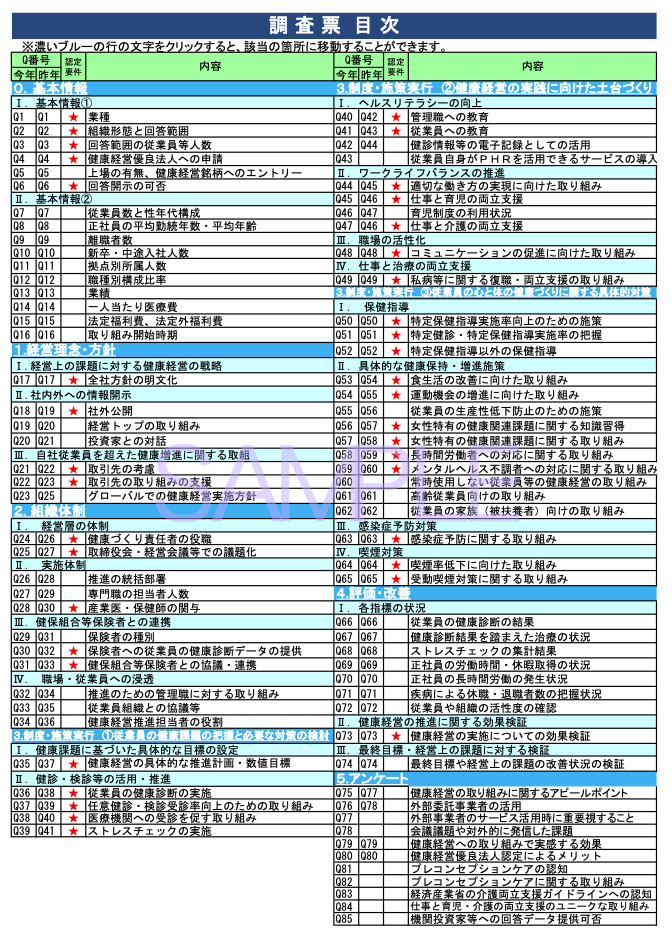

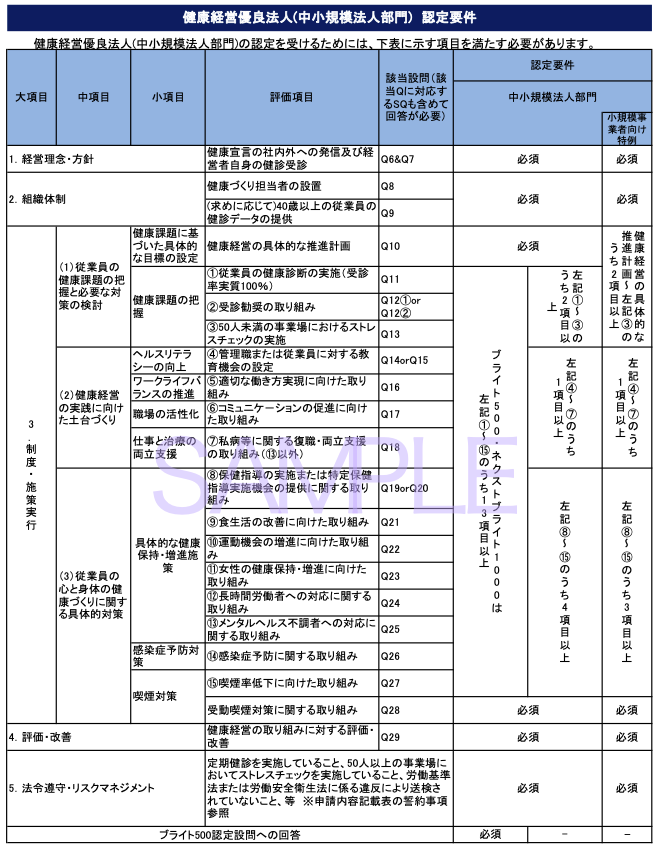

では、「健康経営優良法人」に認定されるには、どのような認定基準をクリアしなければならないのでしょうか。健康経営優良法人の認定基準は、主に以下5つの項目で構成されています。

【健康経営優良法人の認定基準主要5項目】

・経営理念

・組織体制

・制度・施策実行

・評価・改善

・法令遵守・リスクマネジメント

この5つの主要項目は、大規模法人部門・中小規模法人部門において同じですが、それぞれの部門で基準が異なります。

【健康経営優良法人2025「大規模法人部門」の認定基準】

では具体的に、どのような認定基準をクリアすべきなのでしょうか。実際の調査票の項目から、主要ポイントを確認してみましょう。主要なポイントは、下記4点です。

1.経営理念について

・全社方針の明文化や社外公開

・自社従業員を超えた健康増進に関する取り組み、取引先の考慮や取り組み支援 など

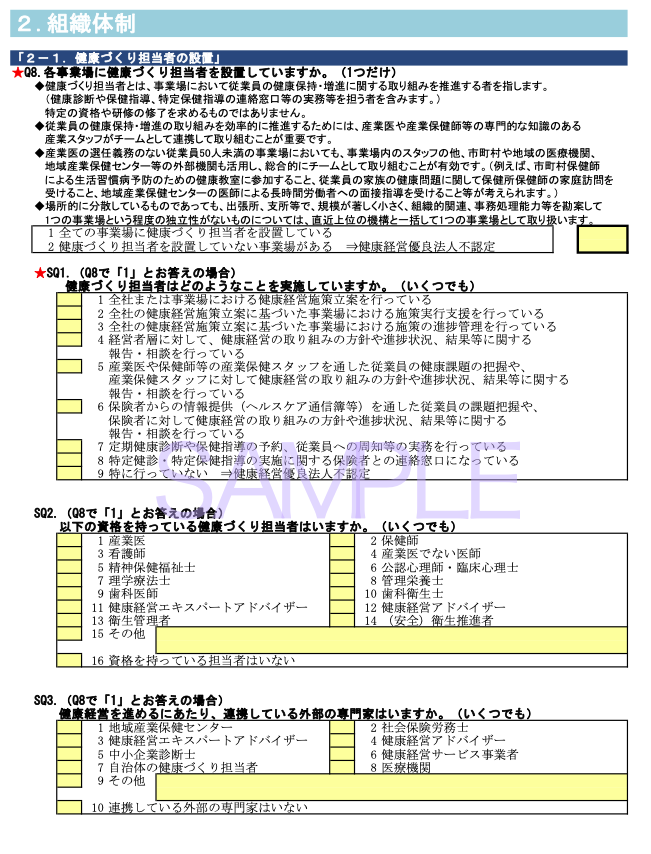

2.組織体制について

・経営層の体制としての健康づくり責任者の役職や、取締役会・経営会議等での議題化

・健保組合等の保険者との連携における、保険者への従業員の健康診断データの提供や

健保組合等保険者との協議・連携 など

3.制度・施策実行について

・健康経営の具体的な推進計画・数値目標

・健康診断等の実施と任意健診・検診受診率向上のための取り組み

・ヘルスリテラシーの向上としての、管理職と従業員への教育 ・ワークライフバランスの推進としての、

仕事と育児や介護の両立支援

・私病などに関する復職・両立支援の取り組み

・食生活の改善や運動機会の増進に向けた取り組み

・女性特有の健康関連課題に関する取り組み

・メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み など

4.評価・改善について ・健康診断やストレスチェック等の状況把握と健康経営の実施についての効果検証 など

【健康経営優良法人2025「中小規模法人部門」の認定基準】

続いて「中小規模法人部門」に関しても、調査票から主要なポイントを整理していきましょう。

主なポイントは下記4点です。

1.経営理念について

・健康宣言の実施状況や宣言に記載されている内容など

・健康宣言の社内/社外での発信方法

・経営者の健康診断受診状況 など

2.組織体制について

・各事業場における健康づくり担当者の設置状況

・健康づくり担当者が実施している施策内容

・加入している保険者に対する、40歳以上の従業員の健康診断のデータ提供について など

3.制度・施策実行について

・自社従業員の健康課題を踏まえた、健康経営の具体的な推進計画等について

・従業員の健康課題に関する把握状況について

・労働安全衛生法に基づく定期健康診断やストレスチェックの実施状況について

・健康保持・増進に関する教育の実施方法について

・仕事と家庭生活の両立に向けた環境づくりのための取り組みについて

・私病などを持つ従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けた取り組みについて など

4.評価・改善について

・健康経営の取り組みに対する評価

・その評価をもとにした改善策 など

このように、実際に健康経営の施策がどのように実施されており、その実施状況と評価、その評価に対する改善策などが盛り込まれています。

いかに従業員が参加して活動を社内に定着させるかが、重要なポイントとなります。

前年からの主な変更点

上記のような認定基準は、毎年多少の変更が行われています。

「健康優良法人2025」では、前年からどのような点が変更されたのでしょうか。

【健康経営優良法人2025「大規模法人部門」の昨年からの主な変更点】

「大規模法人部門」における前年からの主な変更点としては、以下のようなポイントが挙げられます。

1.PHR活用や非正規社員等に関する新設問の追加

個人の健康・医療情報(PHR)の適切なデータ管理・活用が、健康状態や生活習慣の可視化と健康支援の充実につながるということや、正規社員だけでなく従業員全体の健康を考える必要があるため、PHR活用や非正規社員に関する新たな設問が追加されました。

2.仕事と介護の両立支援や柔軟な働き方に関する設問の変更

昨年度の調査結果において、仕事と介護の両立支援が進んでいないことや、経済産業省が「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表したことを踏まえ、仕事と介護の両立支援や柔軟な働き方に関する設問が見直されました。

3.経営層の関与に関する配点バランスの修正

健康経営の持続的な効果を生むためには、経営層の関与が重要であるとの観点から、経営層の関与に関する配点バランスが修正されました。

【健康経営優良法人2025「中小規模法人部門」の昨年からの主な変更点】

続いて、「中小規模法人部門」における前年からの主な変更点としては、以下のようなポイントが挙げられます。

1.ブライト500申請法人フィードバックシートの公開

ブライト500に申請した法人は、フィードバックシートを公開することが求められるようになりました。

これにより、自社の取り組み内容や他社との比較が明確になり、健康経営のさらなる充実や普及が期待されています。

2.新たな顕彰枠「ネクストブライト1000」の設置

申請法人数の増加や上位層の評価差が縮まっていることを受け、上位501位から1500位の法人を対象とした「ネクストブライト1000」が新設されました。これにより、ブライト500、ネクストブライト1000、通常認定の3層構造となり、企業の取り組み段階に応じた評価が行われます。

3.国民健康保険・共済組合等に関する健康宣言事業参加要件の変更

健康宣言事業を実施していない一部国保組合・共済組合等の加入法人からの申請に対する配慮から、自治体での宣言事業実施の有無にかかわらず、自己宣言が認められました。

4.小規模法人への特例制度の試験的導入

従業員数の少ない法人(従業員数5人以下)に対する「健康経営」の推進を促進するため、認定要件を緩和した特例制度が導入されました。この特例は試験的なものであり、3年以内に見直される予定です。

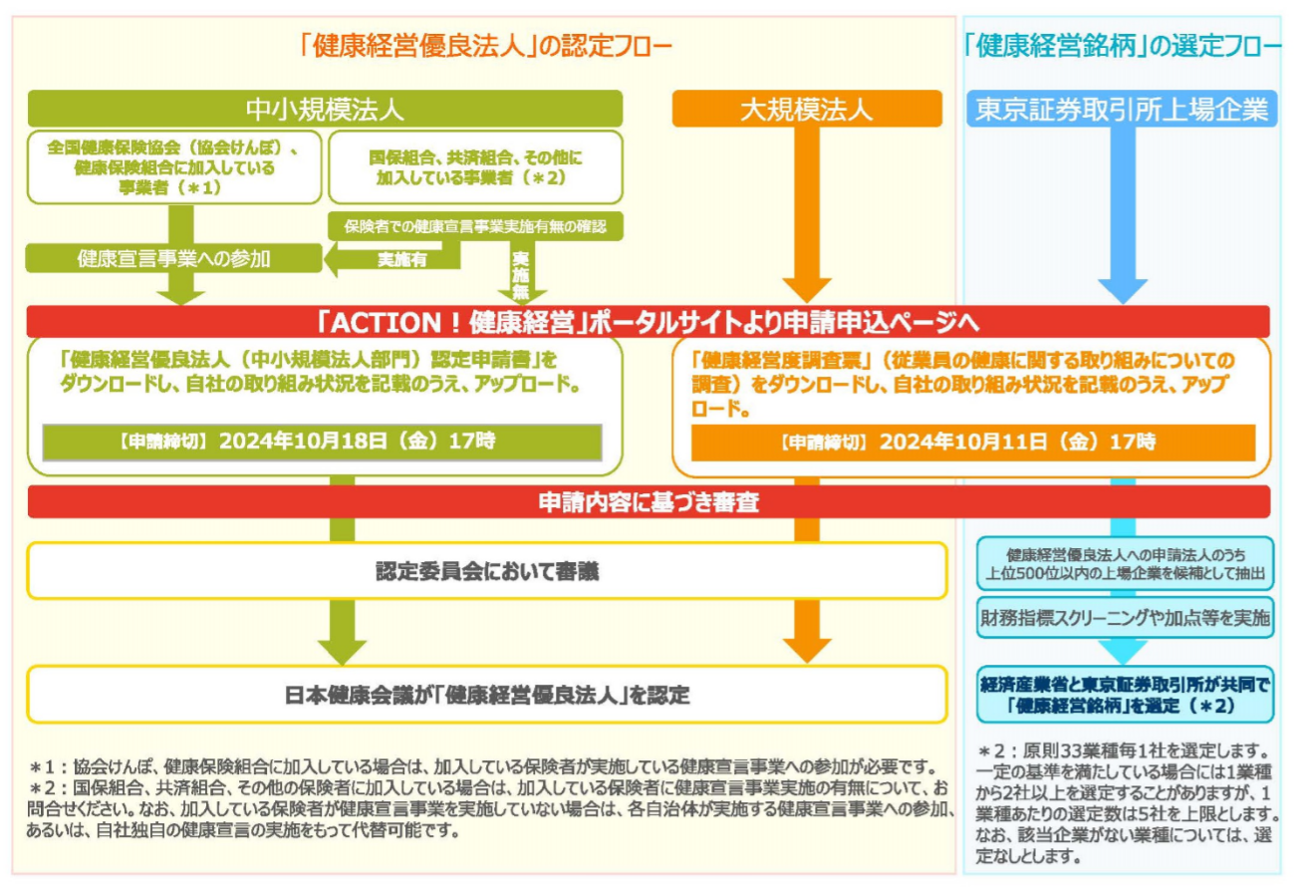

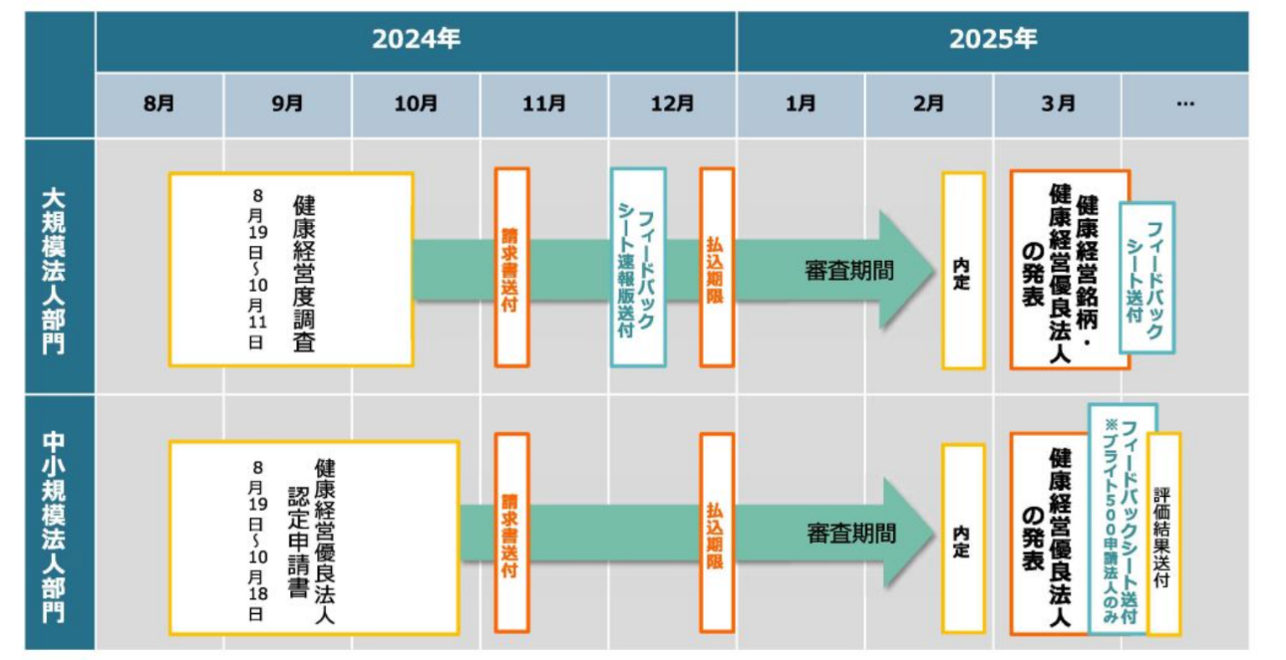

認定までの流れとスケジュール

では、申請から認定されるまでは、どのようなステップになっているのでしょうか。

「健康経営優良法人」の認定フローが、以下のようになります。

また認定までのスケジュールが、下記のように公表されています。

では具体的にどのように進めていけばいいのでしょうか。

「大規模法人部門」における認定までの5ステップを確認しましょう。

【ステップ1:「健康経営度調査」への回答】

まずは経済産業省が実施する、従業員の健康管理に関する取組やその成果を把握するための「従業員の健康に関する取り組みについての調査」(健康経営度調査)に回答します。

【ステップ2:認定基準に適合しているかの判定】

ステップ1の調査をもとに、健康経営優良法人(大規模法人部門)の要件に適合しているかの判定を受けます。

認定基準に適合している場合には「申請書及び誓約書等」が送付されるので、申請手続きへ進みます。

【ステップ3:保険者との連名による申請】

ステップ2で送付された申請書類を、健康経営優良法人の認定事務局に提出します。

【ステップ4:健康経営優良法人の認定委員会による審査】

健康経営優良法人の認定委員会にて、提出された申請内容が審査されます。

【ステップ5:日本健康会議による認定】

健康経営優良法人の認定委員会にて、申請内容が承認されれば、無事に認定となります。

認定を受けるための取り組み方のポイント

これまで紹介してきたように、健康経営優良法人認定を受けるための取り組みとしては、しっかりと施策を実行し、実施状況を把握したうえで必要な改善案を検討することが大切です。

そのためには、さまざまな健康施策のデータが重要になります。

健康診断の実施率や、生活習慣病リスクの高い従業員の割合、ストレスチェックを通じたメンタルヘルス対策の実施、運動機会の向上策や食生活改善に対する対策などが、さまざまな企業で実施されています。

●健康診断データの活用

まずは従業員の健康状態を把握することが重要です。従業員が定期健康診断を受診するよう徹底し、その結果をデータ化します。データを分析したうえで、生活習慣病のリスクが高い従業員に対しては、保健師などと連携して、食事・運動の改善プランを提供するなどの対策が実行できるようになります。

●ストレスチェックおよびメンタルヘルス対策

健康経営では、定期的にストレスチェックを実施し、従業員のメンタルヘルスを把握することも大切です。ストレスチェックにより、精神的負担が大きい部署や個人を早期に特定しましょう。カウンセラーや産業医と連携して、残業時間の削減や労働環境の改善に努めている企業もあります。

●運動機会や食生活の改善

定期的にスポーツイベントを実施したり、社内にフィットネス器具の設置やヨガ教室を実施したりする企業もあります。また栄養士などの専門家を招いての、食生活に関するセミナーを開催することで、従業員の意識を高める企業もあります。

これらの施策は、実施したうえで従業員に参加してもらうことが大切です。

健康経営を担当する部署では、さまざまな施策の実施状況を数字で把握し、人事や総務部門などとも連携して、会社全体を巻き込んだ実施体制を作ることが大切になってきます。

そのためには、経営層も積極的に参加し、会社全体が取り組みやすい環境を構築してください。認定取得は先にも述べたように、様々なメリットがあります。健康への投資は、必ず経営にプラスな作用をもたらすと信じて取り組んでください。

「健康経営」コンサルティング

これまで、「健康経営優良法人認定」を受けるための手法について紹介してきました。

当社では、はじめて「健康経営優良法人認定」をめざす企業さまから、自社の健康課題を特定し、本質的な健康経営を推進したい企業さままで課題や目標に応じた、持続可能な「健康経営」を実現するためのコンサルティングを行っています。

はじめて「健康経営優良法人認定」をめざす企業さまには、認定に向けての「現状把握」からはじまり、施策の実施に向けた「体制づくり・健康宣言」から各種施策の検討などのサポートを実施します。

決定した施策に関しては、取り組みの実践と共に効果検証などのフォローも行いながら、実際の認定に向けた申請までしっかりとサポートさせていただきます。

また自社の健康課題を特定し、本質的な健康経営を推進したい企業さまには、「健康経営度調査票・フィードバックシートを元にした現状分析」からはじまり、課題を明確にするための専門的なコンサルティングを実施します。NTTグループ内外での知見を元に、単なる認定順位向上ではない本質的な健康経営を支援します。

当社のコンサルティングには、「経験豊富なコンサルタント」によるフォローと、「NTTグループのヘルスケア・メディカルに関するリーディング企業としてサービス提供」という2つの特徴があります。

【特徴1:経験豊富なコンサルタント】

NTTグループ内外で培った企業規模やフェーズ、課題感に合わせた本質的な健康経営コンサルティングが可能です。

【特徴2:NTTグループのヘルスケア・メディカルに関するリーディング企業としてサービスを提供】

NTTグループのヘルスケア分野のサービスを組み合わせることで、トータルなソリューションの提供が可能です。

また、当社では遺伝子検査サービス「GenovisionDock®」を提供しており、遺伝子検査結果を活用した健康課題の特定・方針策定までをサポートします。

「健康経営優良法人認定」を受けるため、ぜひご活用いただければ幸いです。

「健康経営®コンサルティング」の詳細は、こちらをご覧ください。

【参考情報】

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240819001/20240819001.html

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/osaka/kikaku/kenko-keiei/060902keisanshou.pdf

https://kenko-keiei.jp/wp-content/uploads/2024/09/applicationvideo2025_chusho.pdf

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/kenkoudukuri/R6YuryoHojinSeminar2.pdf

https://www.3a-c.co.jp/column/health_merit_demerit/

https://edenred.jp/article/healthy-management/20231004_2/

https://www.nds-tyo.co.jp/e-oasis/maga/13_M.html

https://sangyoui-navi.jp/blog/95

https://m3hd.co.jp/blog/Zwt6KwHE

KEYWORDS